ハラスメント防止規程・就業規則・ガイドラインの整備

ハラスメント防止規程や服務規律、懲罰規定がなければ、

発生時対応ができません!

労働基準法により、常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、個人・法人問わず就業規則を作成することが義務付けられています。

就業規則は、企業と社員の関係を律する大切なルールで、職場の憲法とも呼ばれています。

近年、社員によるSNSへの不適切投稿、不適切行為、不適切な休職、権利主張型社員の訴えなどが増え、経営までもが脅かされる事態が増えています。

また、ハラスメントや長時間労働、労働災害等の経営リスクも多様化しています。

企業を守るためのルール作りが急務です。

服務規律規定、罰則規定、退職規定、休職規定の他、安全管理規程、企業秘密保持規程、個人情報取扱規程、SNS運用規程などを明確に定めましょう。

また、万が一問題が生じたときや、その兆候に気づいた際も、担当者によってバラバラではなく、全職員が適切な対応を取れるように。

いざというときも慌てず、二次被害に拡大させることなく落ち着いて対応できるように。

対応マニュアルを定め、周知しておくことも重要です。

ハラスメント防止規程・就業規則他、当社のサポート

あらゆるルールの策定、文書化、効果的な運用をサポートします。

就業規則

- 就業規則

- 服務規律規定

- 懲戒規定

- 休職規定

- 退職規定

- SNS運用規程・ガイドライン

- ハラスメント防止規程

- 安全管理規程

- 育児・介護休業規程

- 賃金規程

- 退職金規程

- 役員規程

- 契約社員規程

- テレワーク勤務規程

- 企業秘密保持規程

- 個人情報取扱規程、等

ガイドライン・マニュアル等

- 各種ガイドライン

- 各種対応マニュアル、等

顧客/患者・利用者・家族への文書

- 利用規約

- 説明書

- 契約書

- 注意喚起ポスター、等

内部書式・文書

- インシデント・レポート

- 誓約書

- 雇用契約書、等

finger-2956974_1920

ケンズプロがサポートします

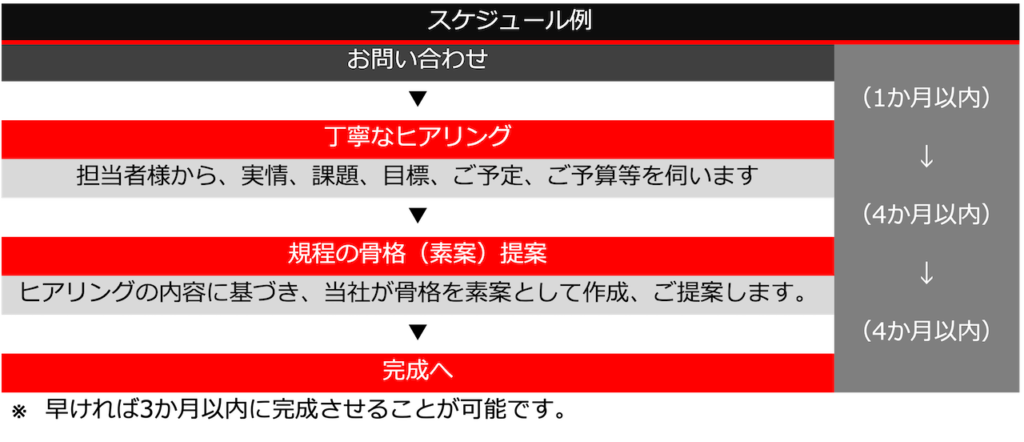

お問い合わせ・ご依頼・ご相談

technology-3378259_1920

料金表