ハラスメント解決策、まずは無料オンライン相談

ハラスメントが起こったら、何から?どのように?対応すれば?注意点は?誰に確認すればいいの?と当惑します。

当社が、貴社がやるべきこと、当社がサポートできることを、無料でご提案します。

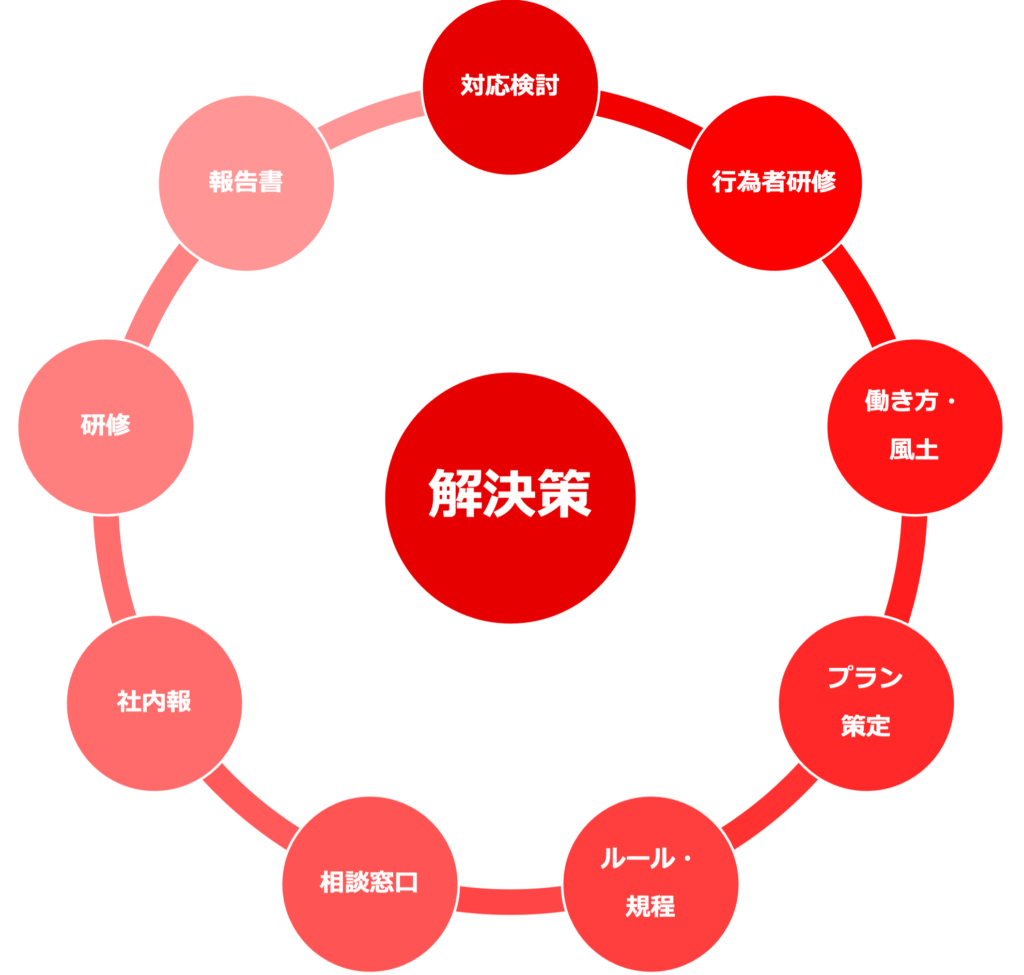

ハラスメント解決策支援ツール

万が一ハラスメントが起こったら、相談を受けたら、通報があったら・・・。二次被害(セカンドハラスメント)への発展を防ぎつつ慎重に、しかしかつ迅速に、対処しなければなりません。発生時、発生事後、そして再発防止策(以下、「ハラスメント解決策」という。)をフルサポートします。

ハラスメントが発生したら〜解決策フロー/当社のサポート

ハラスメントが発生したら、以下のような流れで調査、解決、再発防止策を講じます。

事実関係の確認 |

|---|

| 相談や通報があった場合には、相談者、行為者、情報提供者、第三者から、それぞれ必要に応じて聞き取りを行います。 当社は、各関係者への聞き取りに同席、または聞き取りを受託しています。 |

被害者に対する配慮の措置 |

| 関係部門と協力し、進捗状況などを被害者(相談者)にフィードバックすると同時に、加害者との関係修復や謝罪の実現、メンタルケア等を企業が支援します。 |

行為者に対する措置 |

| 就業規則等に基づき、必要な懲戒その他の措置を講じます。 当社では、加害者更生個別研修(行為者研修)プログラムとして、オンラインまたは対面によるマンツーマンの集中研修を実施しています。 |

再発防止に向けた措置 |

ハラスメントを禁ずる方針を改めて周知トップから、ハラスメントの撲滅を改めて宣言します。 雇用管理上の措置を再点検一連の流れと、担当者様や従業員様からのヒアリング、勤務実態やストレスチェック等あらゆる資料を収集し、これまでの防止対策に問題がなかったかどうか再点検します。 事案の背景にある組織の問題分析・解決策提案社内コミュニケーションの改善、組織編成の見直し、配置転換、評価制度の再設計なども検討します。 報告書事案の調査をまとめ、事件調査報告書・再発防止策報告書等の文書を作成します。 関係各所への報告・謝罪・会見等報告すべきことは報告し、公表すべきところには公表し、適時謝罪・会見等の対応を行います。 |

お客様の声

ハラスメントが起きたら、迅速かつ適正な対応を

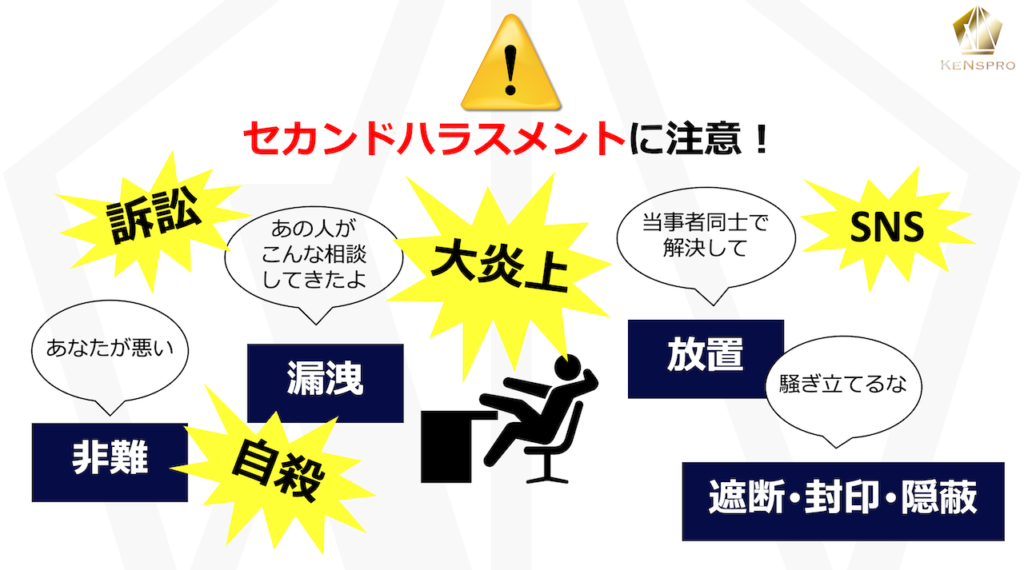

相談を受けたり問題が発覚したりした際、相談者(被害者)を責めたり、「当事者同士で解決して」と放置したり、「外部に漏らすな」と隠蔽しようとしたりしてはなりません。

本人にとって二重三重の苦しみになるだけでなく、周囲にも悪臭が広がり職場全体に充満し、必ずどこかで爆発や漏洩が起こります。

早期に処置していれば、被害者にとっても企業にとっても最小限の被害で済んだのに、放置したり火に油を注いだりしたばかりに、気づいたときには手をつけられないほどに燃え広がっています。

沈静化させるにもコストも時間も莫大にかかり、「あのとききちんと対処していたら」と後悔することになるのです。

労働者はセカンドハラスメントを恐れている

労働者側も、セカンドハラスメントの被害を受けることを恐れ、相談への一歩を踏み出せずにいます。

厚生労働省が「ハラスメントを受けた後の行動」を調査したところ、

「①何もしなかった」と「②会社を退職した」を合わせると、

パワハラで49.3%(①13.4+②35.9)、

セクハラで46.7%(①6.9+②39.8)と、

半数近くが泣き寝入りしている状況です。

ハラスメントを受けても何もしない理由は、「何をしても解決にならないと思ったから」「職務上不利益が生じると思ったから」などが多く、職場への不信感や不安が背景にあるようです。

実際、ハラスメントが起きた際に放置や不利益取扱がある

実際、ハラスメントを認識したり認定したりした後も、何もしない企業、不利益な取扱いをする企業が多くあります。

企業としては、ハラスメントが起きたら、相談を受けたら、問題に気づいたら、あるいはもっと前の「不調」の段階で感じ取ったら、迅速かつ適正に対応し、解決の実績を積み重ねることで、労働者からの信頼を得ることが重要です。

ハラスメント関連トピックス

- ハラスメント対策、他社の取組状況は?〜厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査」から 6月 18, 2024

- 札幌国際大学様-ハラスメント相談担当者対象相談対応研修 5月 29, 2024

- 札幌国際大学様-アカデミックハラスメント等防止研修 5月 29, 2024

- 【ダウンロード】指導?パワハラ?チェックリスト 5月 29, 2024

- ハラスメント相談窓口<準備編> ハラスメント予防の基本のキ、「相談窓口」の利用を促進しましょう 4月 6, 2024

- 人事院が公務災害認定指針を一部改正、カスハラ等も対象に。 2月 19, 2024

- 福岡 宮若市長がパワハラ発言か 複数の職員が申し立て(2023年11月28日 NHKニュース) 11月 29, 2023

- 日大副学長、林理事長を提訴 辞任迫られたのは「パワハラ」と主張(2023年11月27日 朝日新聞DIGITAL) 11月 27, 2023

- 元教育実習生が千葉県を提訴 パワハラで就労不能に 「お前なんか教師になれない」指導担当の教員が暴言吐く(2023年11月6日 千葉日報) 11月 7, 2023

- ガールズケイリン「師匠」に賠償命令 セクハラ発言、女性選手が勝訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 30, 2023

- 残業代未払い・パワハラ、事務責任者ら処分 相撲協会(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023

- 山口大医学部でアカハラ、女性講師に労災認定 賠償求め大学を提訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023

- ハラスメント議員、公表します 自治体職員が被害、条例制定の動き(2023年9月23日 朝日新聞デジタル) 9月 23, 2023

- 少年らに性加害 50年間、「ジャニーズ」と似る―豪競馬界(2023年9月14日 時事通信) 9月 14, 2023

- 米タイム誌「次世代の100人」元陸上自衛官 五ノ井里奈さん選出(2023年9月14日 NHKニュース) 9月 14, 2023

- 女子生徒抱きしめ、LINEで「かわいい」とメッセージ…セクハラで山口県立高教諭を停職(2023年9月9日 読売新聞オンライン) 9月 11, 2023

- 区立中学校校長逮捕 少女のわいせつ画像所持か 東京 練馬区(2023年9月11日 NHKニュース) 9月 11, 2023