パワーハラスメントとは

パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)とは、職場において行われる

- 優越的な関係を背景とした言動であって

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

- 労働者の就業環境が害されるものであり

1から3までの3つの要素を全て満たすもので、例えば以下のような言動がパワハラに該当し得ます。

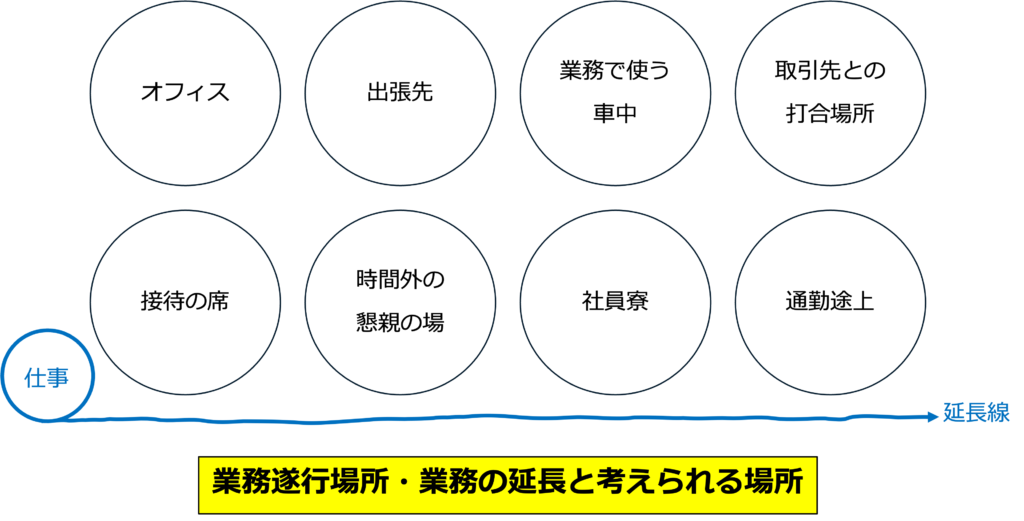

「職場」とは

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれます。

「優越的な関係を背景とした言動」とは

「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指し、例えば、以下のもの等が含まれます。

- 職務上の地位が上位の者による言動

- 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

- 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等)を総合的に考慮することが適当である。また、その際には、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要です。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指し、例えば、以下のもの等が含まれます。

- 業務上明らかに必要性のない言動

- 業務の目的を大きく逸脱した言動

- 業務を遂行するための手段として不適当な言動

- 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

「労働者の就業環境が害される」とは

「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当です。

パワーハラスメントの実態

被害経験者のうち、「精神的な攻撃」を受けた方が最も多く、次いで「過大な要求」が多くなっています。

被害を受けた方は、強いストレスを感じ、そこから波及し仕事への意欲減退、コミュニケーション減少、不眠など、様々な影響を受けています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

心理的負荷「弱」の例

- 上司等による「中」に至らない程度の身体的攻撃、精神的攻撃等が行われた場合

心理的負荷「中」の例

- 上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない場合

- 治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃

- 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃

- 必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃

心理的負荷「強」の例

- 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合

- 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合

- 上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合

- 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃

- 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃

- 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

しかし、半数近くの方は、ハラスメントを受けた後、誰にも相談せずに泣き寝入りしたり、退職したりするに至っています。

その理由は・・・

実際、ハラスメントがあることや、あるかもしれないことを認識しても、勤務先は何もしてくれなかった、あるいは不利益な取扱いを受けたと回答している被害者が多くいます。

さらには、ハラスメントがあることを認定した後も、何もしてくれなかった企業が多いようです。

では、勤務先がハラスメントの予防・解決のための取組を行っている場合はどうでしょうか。

勤務先がハラスメント対策に「積極的に取り組んでいる」と評価した方は、パワハラを経験した割合が低くなっています。

さらに、ハラスメント対策に取り組むことで、コミュニケーションの活性化やエンゲージメントの向上など、副次的な効果も期待できます。

企業は、ハラスメント対策に積極的に取り組むべきです。

他社の取組を見てみましょう。

研修や就業規則、相談窓口の対策に取り組んでいるようです。

また、長時間労働の抑制や、コミュニケーションの活性化なども重視していることがわかります。

特に、下図のような特徴の職場で、ハラスメントの発生が多くなっています。

コミュニケーション不足がハラスメントを招き、ハラスメントがコミュニケーション不全を引き起こす、

長時間労働がハラスメントを招き、ハラスメントが長時間労働を引き起こす、

という悪循環に、多くの企業が陥っています。

ハラスメント対策を講じる際は、コミュニケーション活性化・円滑化や長時間労働是正の対策も不可欠です。

ケンズプロのサポート

上各データからも、パワハラ対策は企業に不可欠です。

しかし残念ながら、パワハラ対策の強化により返ってコミュニケーションが遮断され、風通しが悪くなり、人間関係が悪化する事態も生じています。

必要な指導は毅然と、厳しくともしなければなりませんし、情報共有や協力体制が途絶えてはなりません。

当社は、コミュニケーションを減らすのではなく「増やす」ことを職場のシステムの組み込み、萎縮しないパワハラ対策をご提案します。

パワーハラスメント関連トピックス

- ハラスメント対策、他社の取組状況は?〜厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査」から 6月 18, 2024

- 札幌国際大学様-ハラスメント相談担当者対象相談対応研修 5月 29, 2024

- 札幌国際大学様-アカデミックハラスメント等防止研修 5月 29, 2024

- 【ダウンロード】指導?パワハラ?チェックリスト 5月 29, 2024

- ハラスメント相談窓口<準備編> ハラスメント予防の基本のキ、「相談窓口」の利用を促進しましょう 4月 6, 2024

- 人事院が公務災害認定指針を一部改正、カスハラ等も対象に。 2月 19, 2024

- 福岡 宮若市長がパワハラ発言か 複数の職員が申し立て(2023年11月28日 NHKニュース) 11月 29, 2023

- 日大副学長、林理事長を提訴 辞任迫られたのは「パワハラ」と主張(2023年11月27日 朝日新聞DIGITAL) 11月 27, 2023

- 元教育実習生が千葉県を提訴 パワハラで就労不能に 「お前なんか教師になれない」指導担当の教員が暴言吐く(2023年11月6日 千葉日報) 11月 7, 2023

- ガールズケイリン「師匠」に賠償命令 セクハラ発言、女性選手が勝訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 30, 2023

- 残業代未払い・パワハラ、事務責任者ら処分 相撲協会(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023

- 山口大医学部でアカハラ、女性講師に労災認定 賠償求め大学を提訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023

- ハラスメント議員、公表します 自治体職員が被害、条例制定の動き(2023年9月23日 朝日新聞デジタル) 9月 23, 2023

- 少年らに性加害 50年間、「ジャニーズ」と似る―豪競馬界(2023年9月14日 時事通信) 9月 14, 2023

- 米タイム誌「次世代の100人」元陸上自衛官 五ノ井里奈さん選出(2023年9月14日 NHKニュース) 9月 14, 2023

- 女子生徒抱きしめ、LINEで「かわいい」とメッセージ…セクハラで山口県立高教諭を停職(2023年9月9日 読売新聞オンライン) 9月 11, 2023

- 区立中学校校長逮捕 少女のわいせつ画像所持か 東京 練馬区(2023年9月11日 NHKニュース) 9月 11, 2023

を受けて何もしなかった理由.png)

予防・解決のため実施している取組.png)